ここでは,ふくえけんで取り扱う研究領域について説明します.

具体的な研究テーマは,こちらでも説明していますので,ご参照ください.

また,最新の学会発表および論文タイトルの一覧については,こちらで紹介しています.

システム思考に基づく熱流体のイノベーションを目指す

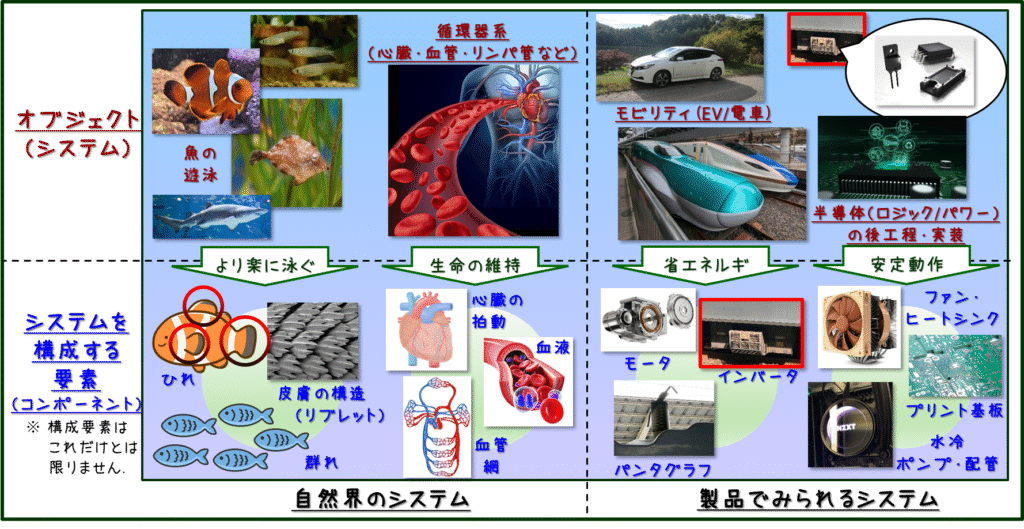

当研究室においては,システム思考に基づく「熱流体システムデザイン」を研究領域としています.

システムを構成するコンポーネントは,システムを成立させるための様々な強みを有する.

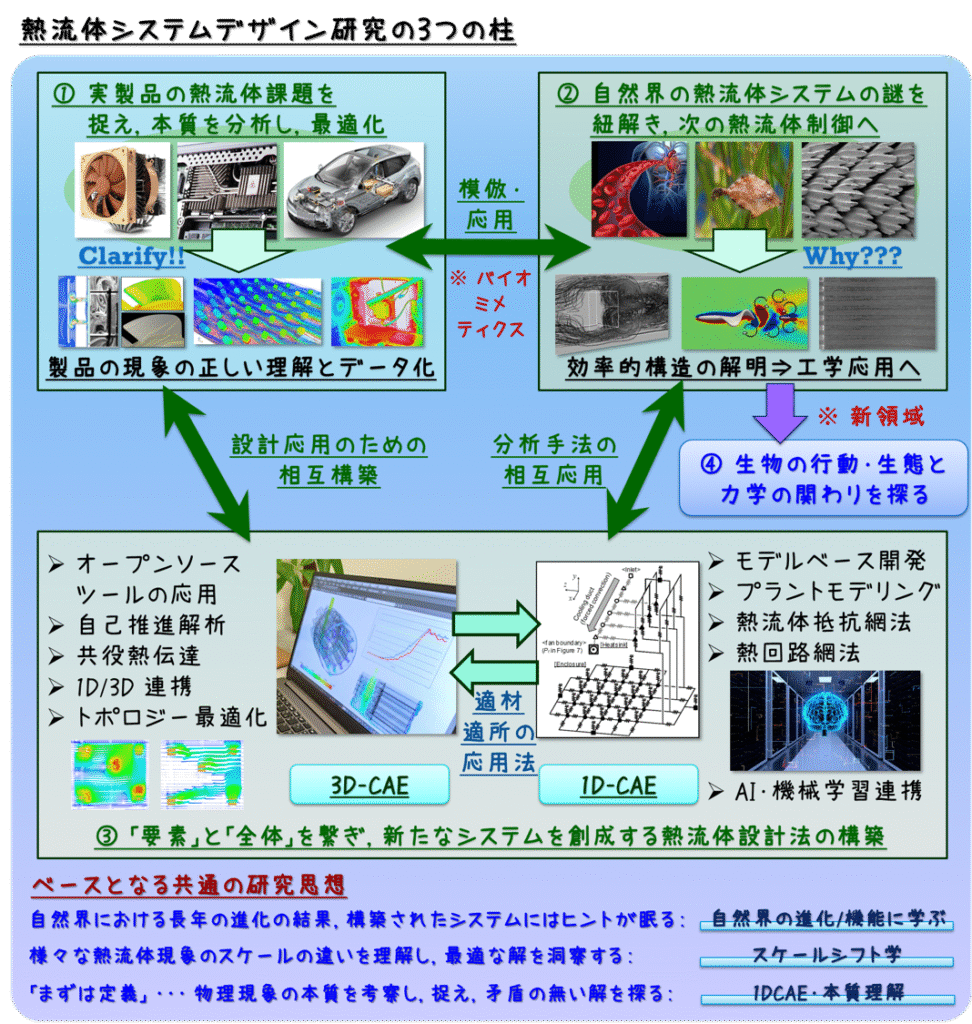

当研究室における熱流体システムデザイン研究の3つの柱

ミッション「熱流体システムデザインのフロンティアを開拓し持続可能で感動あふれる社会の創成に貢献」を達成するために,最終的な製品の性能(機械としての性能もさることながら環境性能も)を司る「熱流体システム」を対象に,「システム全体」と「動作を実現するための(より小さなシステムも含む)構成要素およびその組み合わせ」の2つの目線から,より小さなエネルギ消費で所望の動作を行う,ものづくりのデザインを実現することを目指しています.

この実現に向け,当研究室は次に説明する3つを領域を研究の柱としています.なお,ベースには「研究室の理念」でも説明した,3つの研究思想(自然界の機能と進化に学ぶ,スケールシフト学,1DCAE)があります.これら3つの研究領域の個別深化研究ももちろんですが,さらに複数の領域を融合させた横断型研究を企画・推進することにより,システム思考に基づきミッションを実現する熱流体の新領域研究を開拓していきます.

3つの柱:システムの捉え方とそれぞれの研究に対する期待

各ページで説明していますので,是非ご一読ください.

下のバナーから各ページにリンクしています.

以上の背景のなかで推進する具体的な研究テーマ

以上の研究領域の考え方を基本として,ふくえけんでは,4つのグルーピング(バイオミメティクス,魚の泳動作,熱流体設計法,電子機器の冷却およびサーマルマネジメントの標準化)に運営上分類される研究テーマについて推進しています.

具体的な研究テーマや研究事例については,こちらで概略を紹介しています.

(個々にそれぞれの柱の説明においても貼りましたが,こちらにもリンクを貼っておきます)

また,最近の研究室メンバの学会発表等は「発表業績」にまとめてあります.

過去のPDIIIテーマ例(一部)は「研究室OBOGs」に掲載しています.ご参考まで.

※ 次年度に向けた最新のプロジェクトデザインⅢテーマ例は上記に限りません.

研究室紹介や個別見学会・懇談会で説明します(その点でも,必ず個別見学をお願いします).

共創研究

当研究室では,これらの研究について,様々なコラボレータのみなさまのご協力・ご指導を得まして,産学・学学・産学官の共同研究として実施させて頂いています.

熱流体研究の意義とは?

ところで,熱流体システムデザインに限らず,当研究室が「熱流体研究」に拘る理由は何でしょうか?

①「目に見えないものを想像し,見えるようにする」面白さ

熱流体現象は(流体の流れは界面によって多少は目に見えるケースもありますが)目に見えないものです.この「目に見えない」現象を,理論や実験,シミュレーションなど様々な手法を使って「可視化していく」・・・ 正しく見えたときの喜びはひとしおです.こういった経験が積み上がっていくと,いずれ製品を見るだけでも,流れが「見える」ように考察できるようになる ・・・ こうなったときの達成感と、その後に製品や設計案を「見る」だけで流れを読み当てていって設計改善していける,というプロセスの実現と工程削減への貢献は,高い充実感が得られているかなと感じます.

②「エネルギを動かす最重要手段」としての流体力学の重要さ

エネルギを輸送するプロセスのなかで,何らかの形で流体によるエネルギ輸送が関与してきます.伝熱を制御するうえで,流れがあることは非常に大事で,モビリティや計算機などがわかりやすいですが,どこにも流れが関与しないシステムで十分な伝熱や冷却を実現することは極めて困難です(扇風機は偉大).その意味で,流体力学は世の中の機械におけるエネルギ輸送やエネルギ変換を支えており,より小さいエネルギで流体を運ぶことに寄与することで,脱炭素社会への貢献にも繋がると考えています.

③「エネルギの最終形態は熱」であり,ものづくりの根幹を支える重要性

熱はエネルギの最終形態であり,脱炭素社会の実現においても熱エネルギのより効率的な制御や保存に関する研究は重要な位置づけにあります.ものづくりの根幹を支え,持続可能な社会の形成に直接影響を与えられるようなポジションの研究が出来ることは面白いところです.日本伝熱学会でも,伝熱分野におけるカーボンニュートラルへの取り組みについて様々な研究事例を紹介しており(当研究室のテーマも掲載頂いています),伝熱という分野の研究が,様々な方向で持続可能な社会の構築に寄与できることを示しているかと考えています.

④「Society 5.0 with Carbon Neutral」への貢献

特に当研究室においては,電子機器やエネルギ機器,モビリティを研究対象にしていることもあり,Society 5.0 の社会を実現する機能(生活の豊かさ)と,カーボンニュートラル(持続可能な社会の形成)の両立に,広い視点で寄与できる可能性をもった研究課題を推進出来ることは,特にこういった製品を対象に研究活動を行っているからこそ出来ることであり,大きなモチベーションになっています.

⑤ PIの事情

PIの興味が熱流体にしか向いていないから,というところかもしれません.

なぜそんなに熱流体に指向するようになったのか・・・は,研究室見学等で聞いてください.

(伝熱へ興味をもった最初のきっかけは,富山高専での卒業研究(supervised by 白川英観先生)でした.その後,最終的に現在の「熱流体システムデザイン」を指向するようになった経緯には,いくつかのターニングポイントがありまして,その結果としてこうなっています)

(Reference)

– 日本伝熱学会, “伝熱分野のカーボンニュートラルへの取り組み”, available from https://htsj-carbon.jp/initiatives/ (研究室のテーマを⑦および⑱で紹介頂いています)